Kunstwissenschaft

Der Arbeitsbereich Kunstwissenschaft gliedert sich im Studium in die Bereiche Kunstdidaktik und Kunstgeschichte. Inhaltlich umfasst der Arbeitsbereich die Felder Kunstdidaktik, Kunstvermittlung, Kulturelle Bildung, Kunstgeschichte und Bildwissenschaft.

An der Technischen Universität Dortmund kann das Schulfach Kunst für alle Schulformen und Schulstufen studiert werden. Mit seinen insgesamt sechs künstlerischen wie kunstwissenschaftlichen Professuren zählt dieser Standort zu den größten universitären Standorten, nicht nur in NRW. Seit vielen Jahren wird daher aus unterschiedlichen Perspektiven heraus konzeptionell, in der Forschung, curricular, in Lehrkonzepten und in zahlreichen Projekten zu Fragen der Kunstdidaktik und Kunstvermittlung gearbeitet. Zahlreiche Kooperationen mit Schulen, Museen und anderen Kultureinrichtungen sowie mit Ausstellungsorten prägen die Situation.

Zum Selbstverständnis des Dortmunder Seminars für Kunst und Kunstwissenschaft gehört zentral eine hohe Professionalität der drei Säulen Kunstdidaktik und Kunstvermittlung, Künstlerisches Arbeiten sowie Kunstgeschichte. In allen Bereichen werden in Forschung und Lehre fachliche Eigenlogiken und Legitimationen vor der Folie von Bildungsdiskursen stetig thematisiert und im kontinuierlichen Austausch verhandelt.

Die Lehrer*innenbildung nimmt an der Technischen Universität eine wichtige Rolle ein. Sie ist strukturell dadurch geprägt, dass die Fachdidaktiken bei den Fächern - und nicht etwa gemeinsam in einer bildungswissenschaftlichen Fakultät - positioniert sind. Zugleich findet in Dortmund eine enge Verzahnung zwischen unterschiedlichen Fächern und den verschiedenen Fakultäten statt. Hierzu trägt neben dem DoKoLL, dem Dortmunder Lehrerbildungszentrum, gegenwärtig auch DoProfiL, das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrer*innenbildung (der Beitrag der Technischen Universität Dortmund im Kontext der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern, die aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert wird). In diesem Projekt spielen Akteure vom Seminar für Kunst und Kunstwissenschaft zentrale Rollen: Co-Projektleitung und Koordination des Themengebiets „Kulturelle Teilhabe“.

Die Kunstdidaktik bildet gemeinsam mit dem Künstlerischen Arbeiten und der Kunstgeschichte eine institutionelle Einheit. Kunstdidaktik und Kunstvermittlung werden hier als Teil der umfassenden Kunstwissenschaft verstanden. Um dies auch im Namen deutlich zu machen, heißt diese Einheit nicht „Seminar für Kunstpädagogik“, sondern „Seminar für Kunst und Kunstwissenschaft“.

Im Kontext der Lehrer*innenbildung im Fach Kunst bildet die Kunstgeschichte neben dem Künstlerischen Arbeiten und der Fachdidaktik den dritten Schwerpunkt. Hier findet ein großer Teil des fachwissenschaftlichen Studiums statt. Das Studienprofil fächert sich durch das Zusammenspiel von Künstlerischem Arbeiten und Kunstwissenschaft relativ breit und vor allem heterogen auf (vergleichbar dem Musikstudium, aber anders als in der Germanistik oder in der Mathematik). Für die Kunstgeschichte bedeutet diese Situation, dass die Fachwissenschaft mit einem vergleichsweise geringen Stundenvolumen gelehrt wird: eine besondere Herausforderung an die Strukturierung der Wissensvermittlung.

Die Kunstgeschichte zählt zu den umfangreichsten Fächern unter den Kulturwissenschaften. Sie ist epochenübergreifend und international: Sie umfasst die Geschichte von Malerei, Skulptur und Kunsthandwerk sowie Architektur der (christlichen) Welt seit der Spätantike bis in die Gegenwart. Hinzu zählen weiterhin die Kunsttheorie, die Fachgeschichte und die breite interdisziplinäre Methodendiskussion. Vor allem ist die Kunstgeschichte eine genuin diskursive Wissenschaft, die sich nicht über einen abfragbaren Wissenskanon definiert, sondern durch reflektierte Umgangsweisen mit der Überlieferung und der zeitgenössischen Kunst.

Kunstgeschichte ist eine historisch orientierte Disziplin, die sich für die Kontextualisierung ihrer Gegenstände, für das historisch abgesicherte Wissen einsetzt. Zugleich interessiert sie sich als Bildwissenschaft für die visuelle Gestaltung von Welt und Gesellschaft, zum Beispiel für Bilder und ihre Verwendung in den verschiedenen Wissenschaften oder für alltagskulturelle Bildwelten. Auch hier allerdings ist das Fach einer historischen Perspektive, gerade auch im Umgang mit zeitgenössischen Phänomenen, verpflichtet.

Diese Komplexität kann in der Lehrer*innenbildung nicht durch schlichte Vereinfachungen, etwa durch eine unterkomplexe Epochengeschichte, reduziert werden, ebenso wenig aber auch durch den Rückzug ins 20. und 21. Jahrhundert.

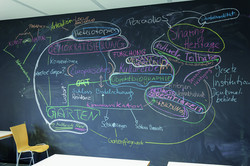

Ziel muss es – wie wir Kunstgeschichte in Dortmund verstehen – vielmehr sein, dass die Studierenden eine „Landkarte“ von dem großen Gebiet mit seinen geschichtlichen Weiten, seiner geographischen und kulturellen Vielfalt, seiner methodischen Fülle und seinem intellektuellen und ästhetischen Anspruchsniveau, aber auch seinen Institutionen und berufspraktischen Felder aus dem Studium mitnehmen können. Dies wird immer wieder durch epochenübergreifende „Schneisen“ und exemplarische „Tiefenbohrungen“ im Wechselgespräch stattzufinden haben. Es gilt, zum weitergehenden Selbststudium (Stichwort „lebenslanges Lernen“) anzuleiten. Wichtiges Ziel ist es – vor dem Hintergrund gegenwartsbezogener Anforderungen – die Kompetenzen im Umgang mit den unterschiedlichsten Bildmedien zu trainieren: dies allerdings mit dem gebührenden Maß an historischer Tiefenschärfe. Die Kunstgeschichte hat also im Kontext des Studiums ein Doppeltes zu leisten: Sie hat einerseits die fachwissenschaftliche Ausbildung zu gewährleisten, andererseits soll sie nach dem „visual turn“ (oder „iconic turn“) der Kulturwissenschaften die Kompetenzen für die vertiefte Analyse verschiedener Bildmedien und visuell erfahrbarer Repräsentationsformen liefern. Solche „generalistische“ Lehre benötigt ihr Gegengewicht in den durch persönliche Forschungen der Lehrenden abgesicherten thematischen Schwerpunkten – um zum Einen Fachwissenschaft „vorzuleben“, zum Anderen um die universitäre Lehre in konkrete diskursive Schauplätze hinein zu öffnen.

Hier liegt ein großes Innovationspotential für eine Reflexion fachwissenschaftlicher Forschung im Bereich der Kulturwissenschaften auf die Vermittlung in die gesellschaftlichen Öffentlichkeiten hinein.